IPv6���硡��Ͳ�v6��¸�ߴ������롼���������

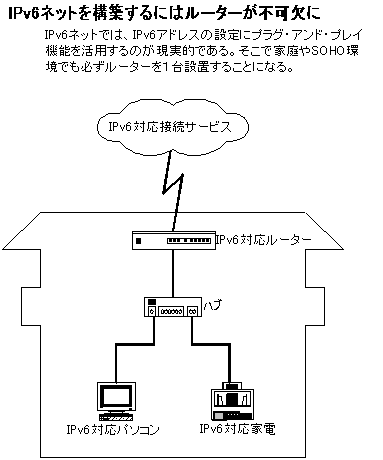

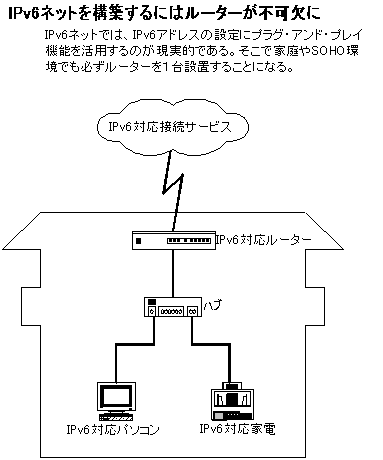

���롼�����ϡ������ˤ���ѥ�����������Ť줾�쥤���ͥåȤˤĤʤ��Ѥ路������˰��������ơ��������Ѥ��Ƥ���뵡��Ǥ��롣����Ҳ𤷤��褦�ˡ�IPv6�Υץ饰������ɡ��ץ쥤��ǽ�Ǥϥ졼�������濴Ū����̤������ѥ�����������Ť�����ˤʤ����Ȥ⡤�롼������1�����֤��ƳƵ����Ĥʤ��Ǥ����С����ɥ쥹����ʤɤ˼��Ƥ��ʤ��ƺѤࡣ������SOHO�Ķ����Ȥ˥ѥ�����������Ťʤɤ��桤������ȤĤʤ�IPv6�������Ǥϡ����ɥ쥹����˥ץ饰������ɡ��ץ쥤�����Ѥ���Τ�����Ū�Ǥ��롣�����Ƨ�ޤ���ȡ�IPv6�������Ǥϡ����٤Ƥβ����䥪�ե����˥롼������Ƴ������뤳�Ȥˤʤ�Ϥ�����

�ޣ���IPv6�ͥåȤ��ۤ���ˤϥ롼�������Բķ��

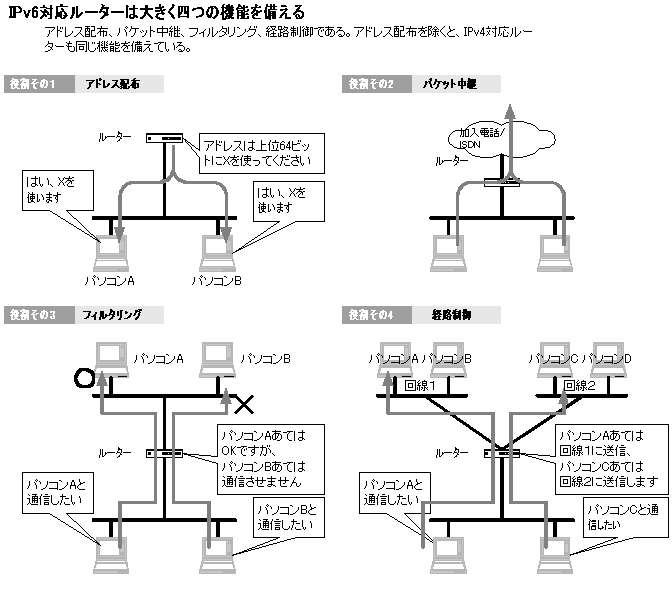

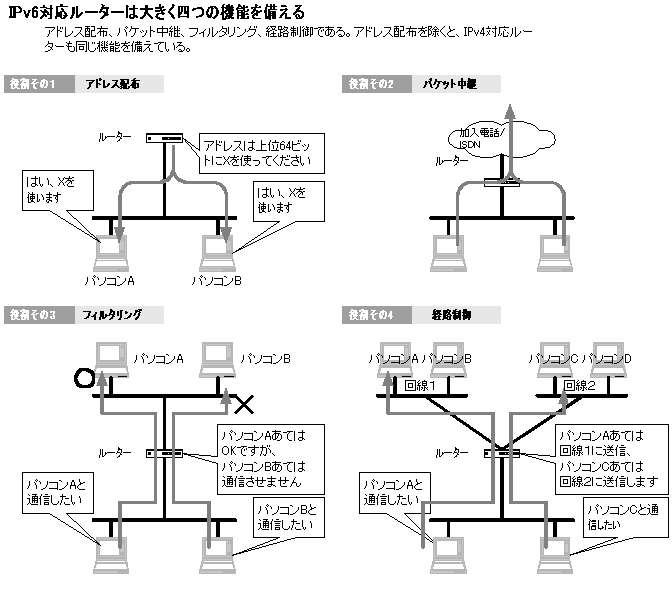

IPv6�б��롼�����λŻ����礭���ͤĤ��롣�����ɥ쥹���������ѥ��å���������ե��륿���������ϩ�����Ǥ��롣

�ޣ���IPv6�б��롼�������礭���ͤĤε�ǽ��������

�ޣ���IPv6�б��롼�������礭���ͤĤε�ǽ��������

��������IPv4�б��롼������Ʊ������������IPv6�ˤʤä��ɲä��줿���Ǥ��롣�Ǥϡ����֤��������Ƥ�������

���ޤ����ɥ쥹�����������֤��ˤʤ뤬���������ϥץ饰������ɡ��ץ쥤��ǽ�Τ���ˤ��롣���Τ˸����ȡ����ɥ쥹���Τ�Τ����ۤ���ΤǤϤʤ����ץ�ե������ȸƤ־��64�ӥåȤ����ۤ��롣

������64�ӥåȤϥѥ����Ȥ��������롣�ѥ�����ϡ��ץ�ե��������Ȥ߹�碌���ӥå���ȤǻȤ��٤����ɥ쥹�Ȥ������ꤹ�롣

�������ܤ��ѥ��å�����Ǥ��롣�ѥ��å���Ѥϡ�������ä��ѥ��åȤ�LAN��WAN�Υ��ե������˽��Ϥ��뵡ǽ�Ǥ��롣���η�ϩ����������̤˱����ơ���������Ѥ��롣���Ȥ��пޡ�IPv6�ͥåȤ��ۤ���ˤϥ롼�������Բķ�ˡˤ���Ǥߤ�ȡ��ѥ����������ŤΥ����å��������ǥ���ˤ���ѥ��åȤϡ������ͥå���³���ȼԡʥץ��Х����ˤˤĤʤ��륤�ե������ˤǤϤʤ���LAN¦���ե������˽��Ϥ���ɬ�פ����롣���Τ褦�ˡ�������˱����ƥѥ��åȤν�������ڤ��ؤ��뤿�ᡡ�ѥ��å���ѤȤ�����ǽ������äƤ��롣

�������ܤ���䤬�ե��륿������Ҥȸ��Ǹ����ȡ����ꤷ���ѥ�����˥ޥå������ѥ��åȤ������ä��顤��Ѥ������˴������ΤǤ��롣�ե��륿���ɬ�פ���ͳ�ϡ������ͥåȤ���ڤ�ȼ���ͥåȤ��Ѥ����Ⱥ�����Ƥ��뤫�顣�����¾�ͤΥѥ������������९��å�������Τ����桼�����ϡ�������������å����鼫ʬ���ȤǿȤ���ʤ���Фʤ�ʤ������μ��ʤΰ�ĤȤ��ƻȤ���Τ����롼�����ˤ�����ե��륿��Ǥ��롣

��������ȡ���²������Web�����С���Ω���夲���Τʤ顤LAN����Υ����������������դ��ʤ��褦�ˡ���Web�����С��ˤ�LAN���������ä��ѥ��åȤ�����ž������פȥ롼�����ˤ��餫�������ꤷ�Ƥ����Ф褤��

���Ǹ����ϩ�����Ǥ��롣�ѥ��åȤ���Ѥ���ݡ��ɤΥ��ե������˽��Ϥ���Τ�Ŭ�ڤ��������褴�Ȥ˷��Ƥ������Ǥ��롣��ϩ����ˤϡ�ưŪ�˷�ϩ�������������Ū�˷���������2�����פ����롣���Ԥϡ��롼����Ʊ�Τ��̿�����ưŪ�˷��������ǡ���Ԥϥ桼���������ȤǼ����Ϥ��Ʒ�ϩ����ꤹ�������Ǥ��롣ưŪ�����פ������������������������ݤȤ������������롣

��������������SOHO�Ķ��Ǥϡ��ץ��Х�������³�����ӥ��Ѥβ�����1�ܰ������𡤥����ͥåȸ����Υѥ��åȤϤ��٤Ƥ��β������������뤳�Ȥˤʤ롣���Τ��ᡤ�ּ����LAN��ε��濫�ưʳ��Υѥ��åȤϡ����٤�WAN���ե���������������פ����ꤷ�Ƥ����кѤࡣ��Ū�������ǻ����櫓����

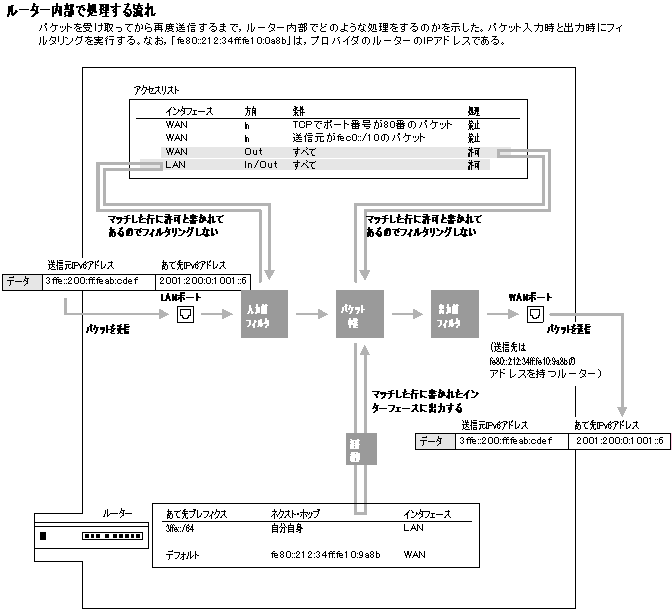

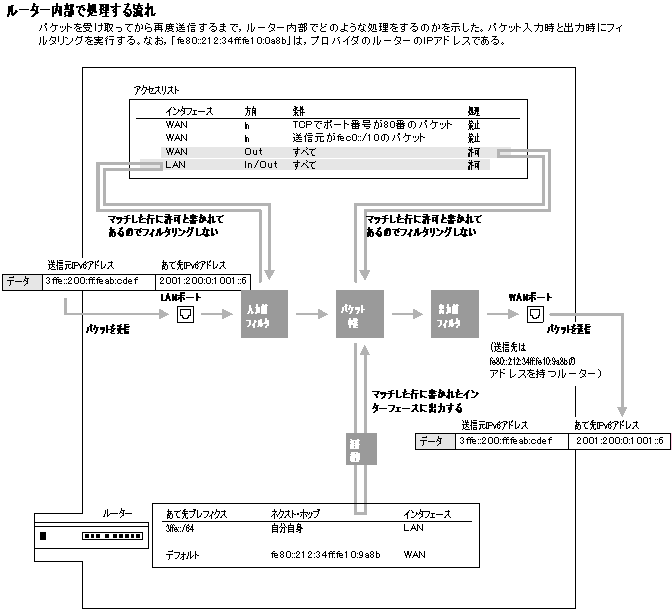

���ǤϤ��ޤ��ޤ����ʤ��롼�����ϡ����ä����ɤΤ褦�ʤ����ߤ�ư���Ƥ���Τ���������¤�Ϥ���ä�ʣ������������Ū�ˤϼ��������ѥ��åȤΥإå����ξ��������å����ơ������줫�Υ��ե������˥ѥ��åȤ�������ľ���Ƥ�������Ǥ��롣

�ޣ���ipv6-fig4-3.png" alt="�롼���������ǽ�������ή��

�ޣ���ipv6-fig4-3.png" alt="�롼���������ǽ�������ή��

���ѥ��åȤ��������ȥ롼�����ϡ��ѥ��åȤ���Ƭ��ʬ�˴ޤޤ��إå���������ɤ߽Ф����إå����ˤϡ��ѥ��åȤ�������IPv6���ɥ쥹�䤢����IPv6���ɥ쥹�Ȥ��ä����ޤ��ޤʾ��ޤޤ�Ƥ��롣���Τ����롼�������ɤ߽Ф����ܾ���ϡ�������IPv6���ɥ쥹�Ȥ�����IPv6���ɥ쥹�Ǥ��롣

���ޤ��롼�����ϡ�����¦�Υե��륿���¹Ԥ��롣�����ǥ롼�������Ȥ�����������ݤ������ѥ��åȤ�դ뤤�ˤ����롣�����������ꥹ�ȤȸƤ֥ե��륿����ѤΥơ��֥�ˤ��餫����Ƥ��������Ƥ�����å������դ뤤�ˤ�����٤��ѥ��åȤ��ɤ���Ƚ�Ǥ��롣���˥롼�����ϡ��ѥ��å������¹Ԥ��롣��Ѥ˺ݤ��Ƥϡ���ϩ�����¹Ԥ������襤�ե���������롣���ե����������꤬����ˤ���Τ����롼�ƥ����ơ��֥�ȸƤ֥ơ��֥롣�롼�ƥ����ơ��֥�ˤϤ����褴�ȤˤɤΥ��ե������˽��Ϥ��٤����Ƥ��롣

���ѥ��å���Ѥν�������λ���륿���ߥǡ��⤦���٥ե��륿���¹Ԥ��롣2���ܤΥ�

���륿��Ͻ���¦�ե��륿��Ǥ��롣�����Ǥϡ������������ʤ�������Υѥ��åȤ�դ�

���ˤ����롣

���ʤ���IPv4�б��롼������IPv6�б��롼�����Τ����ߤ��礭���㤦������Ĥ������롣����ϡ����ɥ쥹�Ѵ���ǽ����ܤ�̵ͭ�Ǥ��롣IPv6�б��롼�����ϡ����ɥ쥹�Ѵ���ǽ����ܤ��Ƥ��ʤ������ɥ쥹�Ѵ���ǽ�ϡ����ɥ쥹�����������ä�IPv4�����餳��ɬ�פˤʤ뵻�Ѥ��ä���IPv6�������Ǥϡ����٤ƤΥѥ�����������Ť˥������Х롦���ɥ쥹���꿶����͵�����롣���ɥ쥹�Ѵ���ǽ�ϡ�̵�Ѥ�Ĺʪ�Ȥ����櫓�Ǥ��롣IPv4�б��롼�������������Ǥ⥢�ɥ쥹�Ѵ���ǽ�ϡ��ä�ʣ���Ǥ狼��ˤ�����Τ��ä������ˡ�IPv6�б��롼�����ϥ桼�����ˤȤäƻȤ��䤹���ʤä��ȸ������������

���롼�����˥롼�ƥ����ơ��֥�����ꤹ��ݤˤϡ������Ĥ�������������ΤǾҲ𤷤Ƥ�������

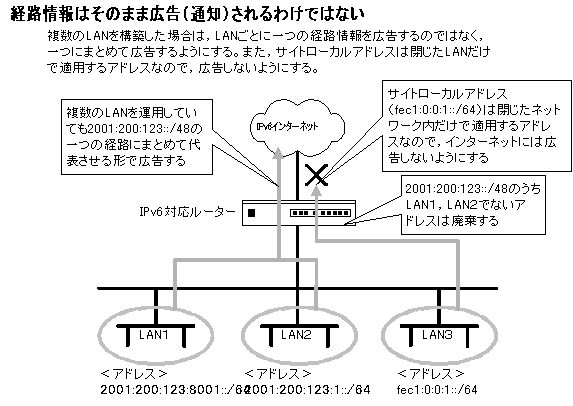

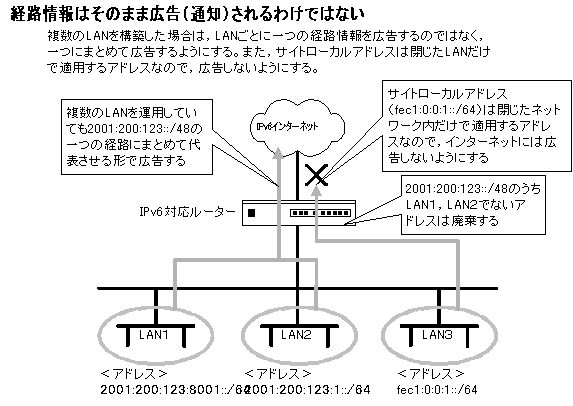

�ޣ�����ϩ����Ϥ��Τޤ�������Ρˤ����櫓�ǤϤʤ�

�ޤ���ɬ���ǥե���Ȥη�ϩ��Ƥ������ȤǤ��롣�ǥե���Ȥη�ϩ�Ȥϡ��롼�ƥ����ơ��֥�ΤɤΥ���ȥ�ˤ�ޥå����ʤ��ä����������Τ��ȡ�����Ū�ˤϡ���³��ץ��Х����Υ롼��������ꤹ�롣

�����ˡ������Ĥ��η�ϩ�ϤޤȤ����Ͽ���뤳�ȡ��롼�����ϥѥ��åȤ������뤿�Ӥ˥롼�ƥ����ơ��֥�����롣�����ˤ�������֤ϡ�����ȥ�ο������㤹�롣������IPv6�Ǥϡ�����Ū�˥��ɥ쥹�������Ƥ��ޤ�ʤΤǡ��桼���������Ѥ��륢�ɥ쥹��ɬ�����48�ӥåȤ�Ʊ���ͤǤ��롣���Ѥ���LAN�������Ĥ����äƤ⡤���48�ӥåȤ�Ʊ���ѥ��åȤ˴ؤ��ƥ���ȥ���ĺ�äƤ����С�LAN¦�Υѥ��åȤΰ����Ϥ��Υ���ȥ����������Ǥ��롣

���������Ϥ⤦��Ĥ��롣¸�ߤ��ʤ����ɥ쥹�����ƤΥѥ��åȤϡ��Ѵ�����褦�����ꤷ�Ƥ������Ȥ�����ޤ�LANl��LAN2�Ⱦ��48�ӥåȤ�Ʊ�����ɥ쥹���ƤΥѥ��åȤ��Ϥ��Ƥ⡤�롼�ƥ����ơ��֥��Υ���ȥ�˥ޥå�����LAN¦��ž�����Ƥ��ޤ����������ºݤˤ�¸�ߤ��ʤ����ɥ쥹�ʤΤǡ��롼��������Ѵ�����褦�����ꤷ�Ƥ����������褤��

����ϩ��ޤȤ��Ȥ����Τ�����Ū�ˤ狼��ˤ����ȴ�����ʤ顤�ؤ��㤨��Ȥ���������������������Ķ���ضɤ��Ҥ��������ä�����������ո������륱������ͤ��롣���ˡ���������Τ��٤Ƥν�����б������ضɤ�̾����ɽ�ˤޤȤ�ơ���������Ĵ�٤�ΤǤ����ѤǤ��롣�����ǡ���ƻ�ܸ����ʤɤ�ɳ������緿���ضɤ��ߤ������ո���ν�����б������ضɤ�ɽ���֤��褦�ˤ��롣��������С����ո��Τ���Į���Ƥμ��ϡ����ո���ɳ������ضɤ�����кѤ�櫓�ǡ������μ�֤��ʤ��롣

�������ȥ������롦���ɥ쥹�˴ؤ����ϩ��������˹��𤷤ʤ����Ȥ�ο�����fecO�ǻϤޤ�IPv6���ɥ쥹�ϡ������ȥ������롦���ɥ쥹�ȸƤФ�Ƥ��롣���Υ��ɥ쥹�ϡ����礦��IPv4�Υץ饤�١��ȡ����ɥ쥹�����������Ρ�����ȥ�ͥåȤʤ��Ĥ����ͥåȥ�����Ѥ���ݤ˻Ȥ��뤳�Ȥ�����˺���Ƥ��롣���Τ��ᡤ�褷��������ǰ�դʥ��ɥ쥹�ǤϤʤ����������SOHO�Ķ��������ǻȤ�ʬ�ˤ�����ʤ��������������Υѥ��åȤ˻Ȥ��Ƥ��ޤ��ȶ�礬�������ե��륿����Ƥ����褦�ˤ��롣

�ȥåץڡ�����

IPv6���硡�軰�������IPv6���硡����

�ޣ���IPv6�б��롼�������礭���ͤĤε�ǽ��������

�ޣ���IPv6�б��롼�������礭���ͤĤε�ǽ��������

�ޣ���ipv6-fig4-3.png" alt="�롼���������ǽ�������ή��

�ޣ���ipv6-fig4-3.png" alt="�롼���������ǽ�������ή��