IP-VPNの基盤「MPLS」

企業ネットワークの管理者なら,MPLS(multiprotocol label switching)という用語を一度は聞いたことがあるだろう。日本テレコムの「SOLTERIA」,KDDIの「ANDROMEGA IP-VPN」PNJコミュニケーションズの「Powered-IP MPLS」サービスなど,大手通信事業者がMPLSをベースとしたIP-VPNサービスを提供しているからだ。国内では「IP-VPNの実現方式の一つ」というのが,MPLSに対する一般的な認識かもしれない。

しかし,最近になってMPLSの活用範囲が急速に広がり始めた。通信事業者が,IP-VPNサーどスにとどまらず,別の用途にもMPLSを活用し始めたのだ。MPLSは通信サービスをどのように変えていくのか。仕組みと効果をしっかりと把握しておく必要がある。

新しい活用法を模索しはじめたのがNTTコミュニケーションズである。

同社は7月,国内の通信事業者では初めて,全国規模のMPLSバックボーン・ネットワークの構築に着手した。MPLSをベースに提供しているIP-VPNサービス「Arcstar IP-VPN」のための専用インフラではない。インターネット接続サービス「OCN」も含めた総合的な通信サービスの基盤として使っていく方針である。既に全国20カ所のネットワーク・センターに,米ジュニパー・ネットワークス製のMPLS対応大型ルーター「M160」を導入済みだ。

MPLSバックボーン構築の狙いは,トラフィック・エンジニアリング(経路管理)と,広域イーサネット・サービスの長距離展開の実現である。

さらに,NTT東西地域会社も,FTTH(fiber to the home)サービス「Bフレッツ」を中継するする地域IP綱への導入を検討し始めた模様。インターネット接続事業者に高スループットのアクセス回線を提供する。

いずれもMPLSの応用方法としては,IP-VPNサービスとは異なるものだ。

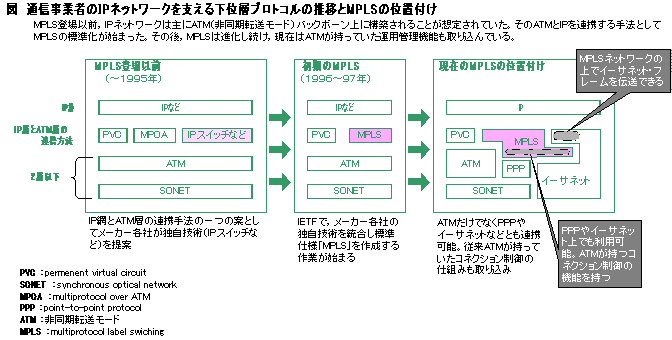

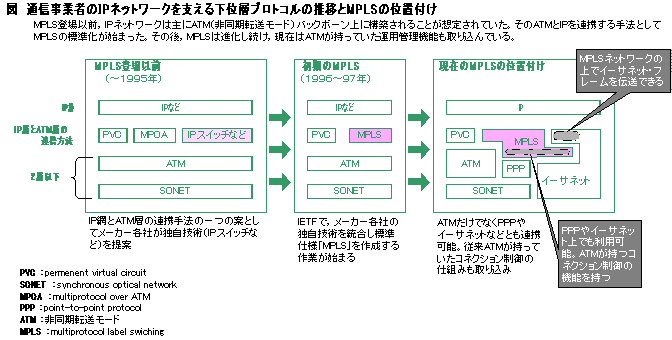

図 通信事業者のIPネットワークを支える下位層プロトコルの推移とMPLSの位置付け

MPLSは,第3層のIP(internet protocol)と,第2層のイーサネットやPPPなどの間に位置付けられるプロトコル。第2層と第3層の間に入ることで,多様な付加価値を生み出す。インターネット技術の標準化組織IETF下が標準仕様を作成済みである。フレーム・フォーマットや制御信号のやり取りなど,多数の仕様から構成される。RFC3031~3038が主な仕様だ。

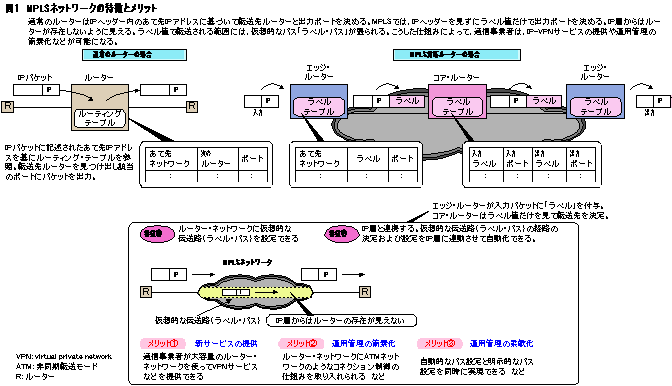

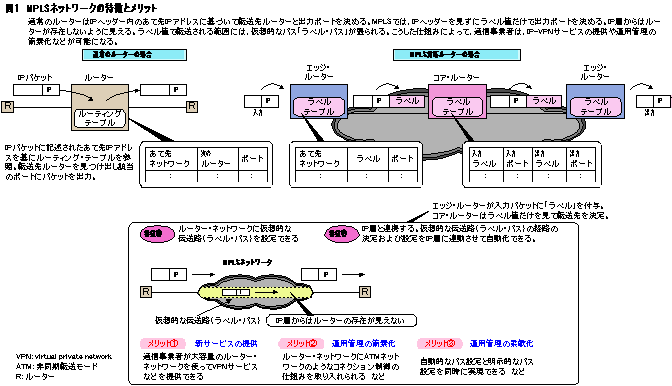

技術的な特徴は大きく二つある(図1)。

図1 MPLSネットワークの特徴とメリット

一つはIPパケットを”ルーター網上でトンネリング”すること。パケットを「ラベル」でカプセル化して仮想的な伝送路を設定し,ネットワークの2地点間で通信できるようにする。

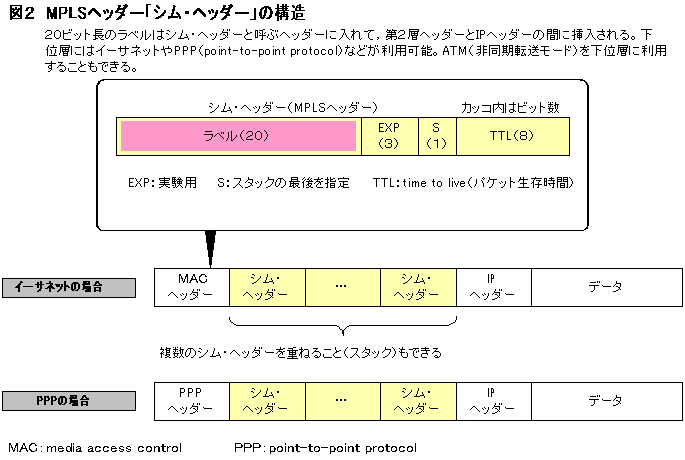

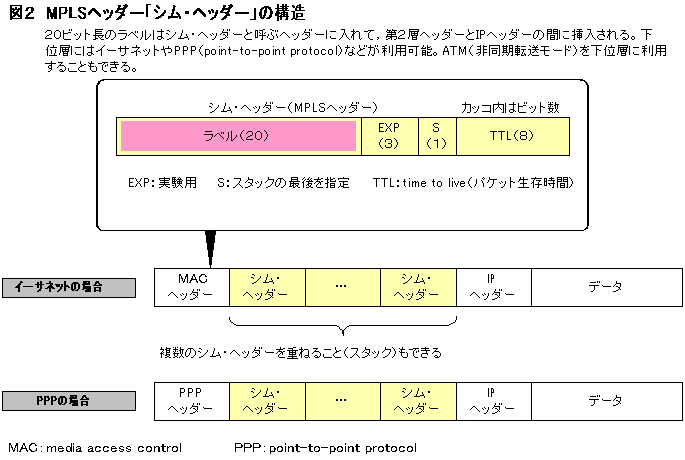

具体的には,MPLS綱の網端のルーター(エッジ・ルーター)が,IPパケットの第2層ヘッダーとIPヘッダーの間に「シム・ヘッダー」と呼ぶ新しいヘッダーを挿入してパケットを転送する(図2)。

図2 MPLSヘッダー「シム・ヘッダー」の構造

MPLS綱の内部のルーター(コア・ルーター)は,シム・ヘッダー(経路制御用識別子)に記述された20ビット長のラベル値を基に,該当ポートを見つけ出し,新しいラベル値を記述して出力する。2台のエッジ・ルーターの間に,IPパケットが通過する仮想的な伝送路「ラベル・パス」(LSP:label switching path)が張られる格好だ。複数のシム・ヘッダーを重ねることもでき,これを「ラベル・スタック」と呼ぶ。

もう一つの特徴は,IPと連携する仕組みがあること。パス設定などの制御情報のやり取りにIPを使う。さらにIP層のルーテイング・プロトコルと同期してパスの設定を自動化することができる。

これら二つの特徴が,通信事業者にもたらす具体的なメリットは三つある。①IP-VPNサービスなどの新サービスを提供できること,②運用管理を簡素化できること,③ネットワーク運用担当者が,綱の運用に柔軟性を持たせられることである。

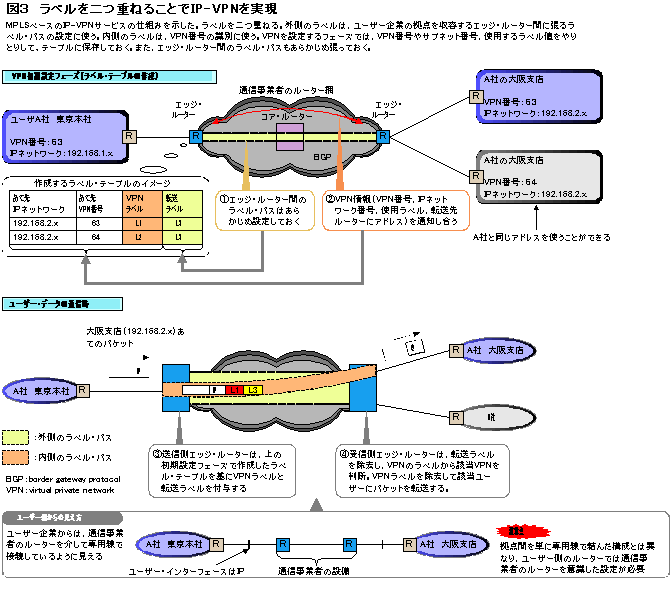

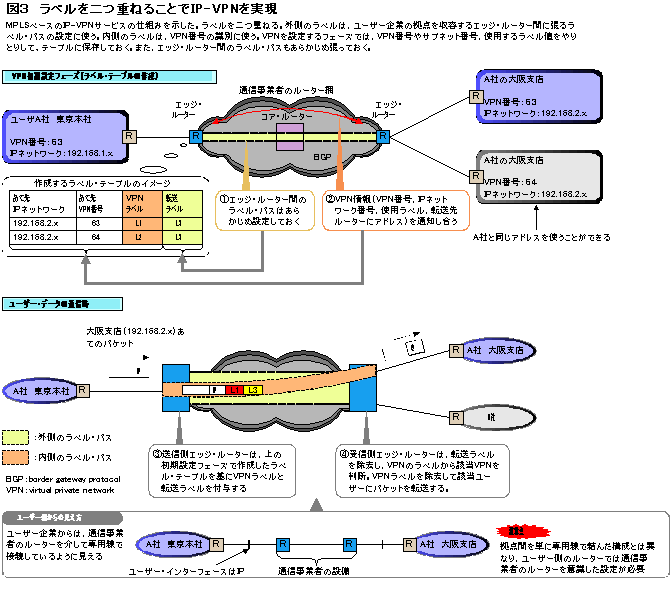

新サービスを提供できる理由を,IP-VPNサービスを例に見てみる。IP-VPNは,MPLSのラベル・スタックを使って実現する。外側ラベルと内側ラベルというこつのラベルをIPパケットに付与する(図3)。

図3 ラベルを二つ重ねることでIP-VPNを実現

外側のラベルは,ユーザー企業を収容するエッジ・ルーターの間の転送用に使う。コア・ルーターは,外側のラベルだけに基づいてパケットを転送し,内側のラベルは関知しない。

一方,内側のラベルは,VPN番号(各VPNのを識別する番号。長さは64ビット。正式にはRD(route distinguisher)と呼ぶ)の識別に使う。受信側のエッジ・ルーターは,受け取ったパケットの内側のラベルを基に,該当するユーザー回線(VPN番号)を識別し,ラベルを外してユーザー拠点に送出する。

内側のラベルで指定する値と,VPN番号との対応関係は,通信に先立って事前に設定しておく。その設定フェーズで,VPN番号やサブネット番号,使用するラベル値をエッジ・ルーター同士がやり取りして,テーブルに保存しておく仕組みである。

この方法は,IETFが「RFC2547-bis」として標準化済み。米シスコ・システムズや米ジュニバー・ネットワークス,米リバーストーン・ネットワークスなどが対応ルーターを出荷している。

ただし,MPLS方式のIP-VPNの利用時には注意点もある。ユーザー側のルーターの設定内容が,通信事業者のルーターの設定に左右されることだ。ユーザー拠点のルーター同士を単純に専用線で結んだ構成とは異なるため,通信相手となる拠点のルーターやネットワークの情報を,自身のルーターに設定できない。通信事業者のルーターの存在を意識した設定が不可欠だ。

これは,MPLSのエッジ・ルーターが通信事業者内部にあるからである。パスが張られるのは,エッジ・ルーター間になる。ユーザーからは,通信事業者内部のルーターを介して拠点間を専用線で結ぶように見える。

MPLSをベースとしたIP-VPNの仕組みは上記の通りだが,これだけの機能であればATM(非同期転送モード)でも代用できる。2台のエッジ・ルーター間で,ATMの仮想パスと仮想チヤネルを同じように張ればよい。MPLSの必要性はない。

MPLSが威力を発揮するのは,パスの設定を自動化できることである。通信事業者の運用管理者が,”どことどこのルーターにパスを張る”といったことを全く考えずに済む。これが前述の2番めのメリットである。パス設定の自動化は,料金がパスではなく拠点の数だけで決まるIP-VPNサービスにとって,必須とも言える条件である。「IP-VPNサービスには,ユーザー拠点間のパス設定による料金体系が存在しない。MPLSを使えば通信事業者がパスを設定することなく,ユーザーが妊意の馳在閏で通信できるからだ」。

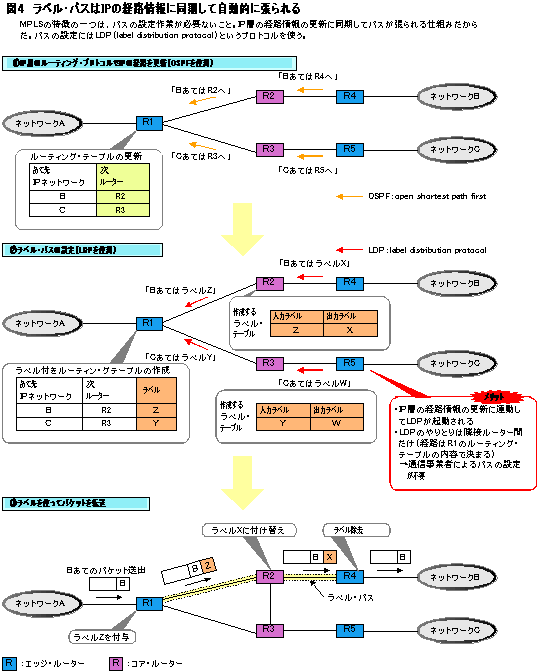

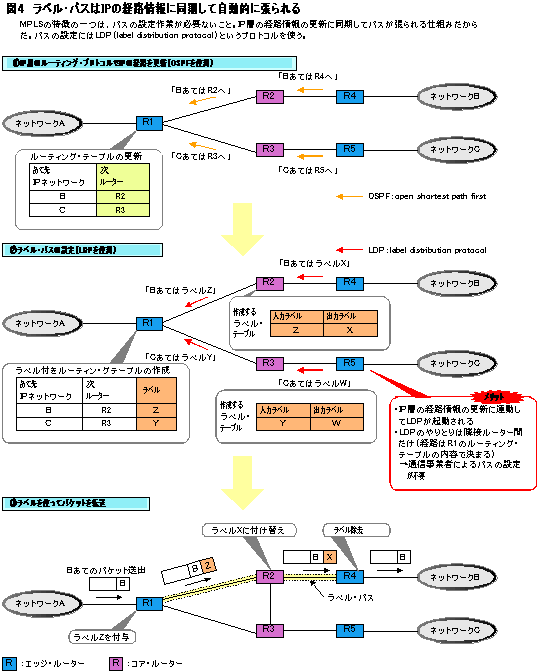

パス設定が不要なのは,ルーター上でMPLS機能を有効にするだけで,IP層の経路情報を基にしてパスの経路を決められるからである(図4)。

図4 ラベル・パスはIPの経路情報にに同期して自動的に張られる

ルーターは,パケットを転送する際に,自身のIPルーテイング・テーブルに記述された経路ごとに対応ラベルを付加し,該当するポートに送出する。経路はIP層で決めて,実際には,ラベルを付加して送出するだけだ。

ここで,ルーテイング・テーブルには,あて先ネットワーク・アドレスごとに,転送先ルーターとポート番号だけではなく,ラベル値も必要になる。それを作成するのが,MPLSの仕様の一つのLDP(label distribution protocol)だ。

LDPは,隣り合うルーター同士で,あて先ネットワークと対応ラベルの情報をやり取りするプロトコル。LDPの情報を受信したルーターは自身のラベル・テーブルにラベル値を設定し,IP層のルーテイング・テーブルなどと統合する。OSPFのやり取りが始まるのは,OSPFなどIP層のルーテイング情報が更新され,新しい経路が生まれたときなどである。

現在のIP-VPNサービスは,このようにパスの設定を自動化している。

しかし,今後これは変わる可能性もある。「自動的にパスを設定するという基本を生かしたまま,一部のパスだけを明示的に運用者が設定するようにするかもしれない」。

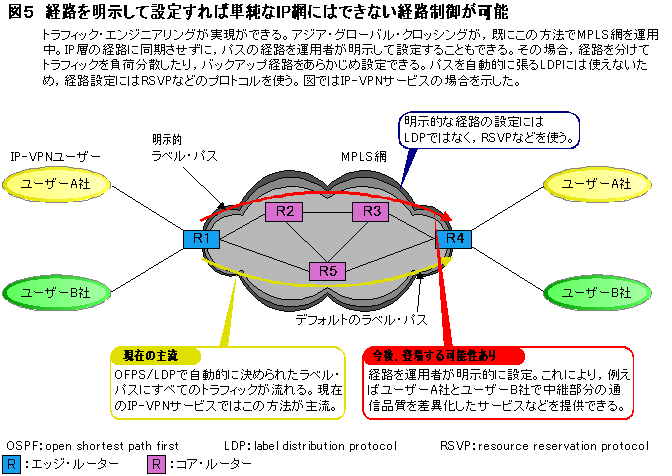

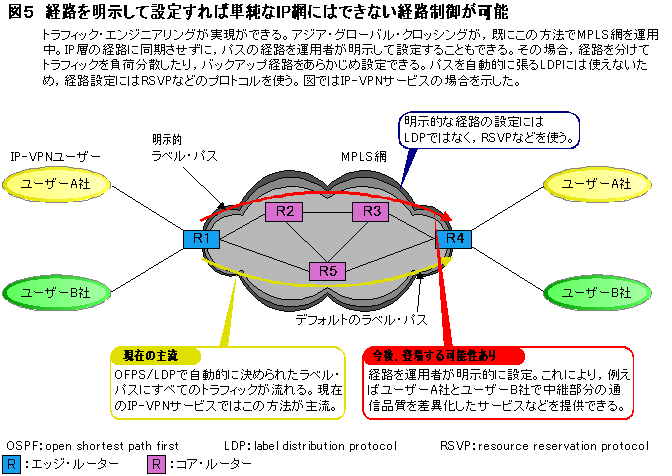

これが,通信事業者の担当者が網の運用に柔軟性を持たせられるという3番めのメリットである。この仕組みを使えば,綱の運用者がトラフィックを制御(トラフィック・エンジニアリング)できる。パスを明示的に指定するプロトコルには,LDPではなく,RSVP(resouce reservatioon protocol。帯域やバッファなどの資源を確保しサービス品質を制御するプロトコル。MPLSのコネクション制御用に拡張したのを「RSVP-TE」と呼ぶことがある。)やCR-LDP(constraind routed LDP。LDPを拡張し,トラフィック・エンジニアリングに使えるようにしたプロトコル)を使う。

複数のパスにトラフィックを負荷分散するというのが,一つの活用例だ。LDPを使ったパス設定では,経路を自動的に決められる半面,あて先が同じエッジ・ルーターならすべてのトラフィックが同じ経路を通ってしまう欠点がある。しかし,伝送路の使用率が高まりスループットヘの影響が懸念される状況では,2台のエッジ・ルーター間に設定した複数のパスにトラフィックを分散する方が効果的である。

これを応用すれば,中継品質をグレード化したサービスの提供が可能になる。大半のトラフィックは自動的に設定されたパスを通し,プレミアム・サービスだけ品質の高い明示的なパスを通過させるといった具合だ(図5)。

図5 経路を明示して設定すれば単純なIP網にはできない経路制御が可能

トラフィック・エンジニアリングのもう一つの活用例は,ネットワークの耐障害性の向上である。具体的には,拘線やルーターの障害時にバックアップ経路に切り替わる際の切り替え時間を短縮し,切り替わった後の通信品質の劣化を最小限にできる。

バックアップ・パスに瞬時に切り替えられるのは,ルーター上のルーテイング・テーブルに指定された一つのあて先ネットワークに対して,MPLSのパスを複数指定できるからである。

MPLSを使わない場合,障害時には,新たな経路探索のためにルーテイング・プロトコルのやり取りが始まる。このため,ルーテイング・テーブルの更新にはある程度の時間がかかる。最初から二つのパスを指定しておけば,一方のパスの障害時に,別のパスに切り替わる際の経路情報のやり取りは不要である。MPLSを使わなくても,ルーテイング・テーブルに複数の経路を記述しておくことは可能だが,経路のホップ数と回線の帯域が同じでなければならない。

この点,MPLSは,回線の帯域やホップ数にかかわらず,ネットワークのトポロジや帯域,混雑度などを把握した運用者が,自由に複数のパスをルーテイング・テーブルに設定できる。

新興の国際通信事業者アジア・グローバル・クロッシングは,こうした耐障害性向上を目的として国際網にMPLSを活用している。「正常時にはトラフィックを複数の経路に負荷分散しているが,MPLSを使っていないと,どちらかの経路で障害が発生すると,もう一方の経路にすべてのトラフィックが乗ってしまい,通信品質が極端に悪化してしまう」。バックアップ側のパスに十分な帯域をあらかじめ指定しておけば,この問題を解決できるというわけだ。

NTTコムがMPLSバックボーンの構築を始めた一つの理由も,このようなトラフィック・エンジニアリングを実現するためだ。

全国規模のMPLSバックボーンに,Aarcstar IP-VPNだけでなくOCNのトラフィックも流す。詳細は明らかでないが,今後,OCNの品質向上につながる可能性がある。

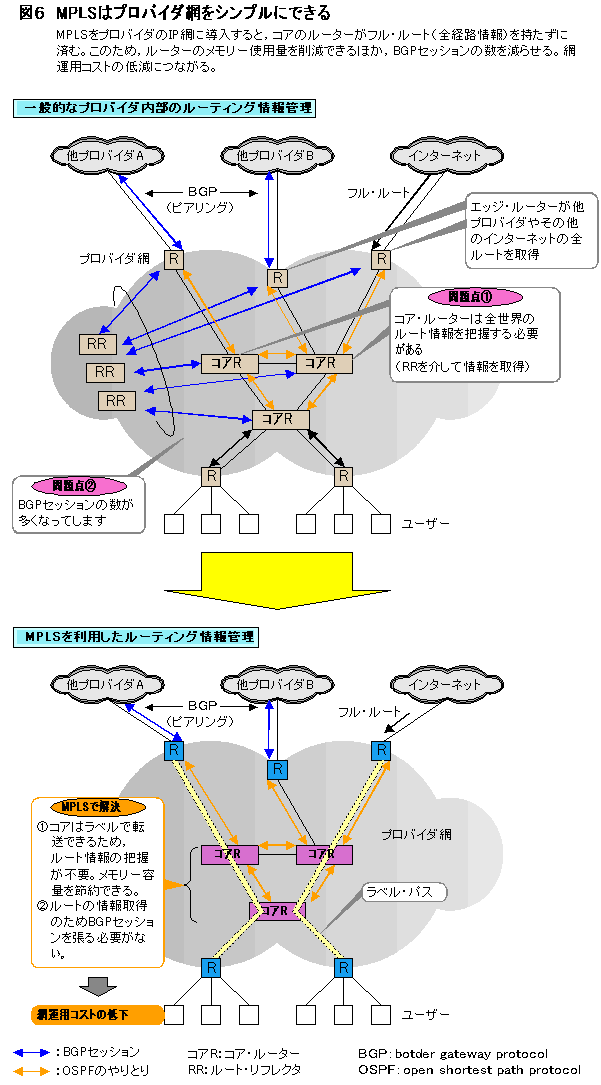

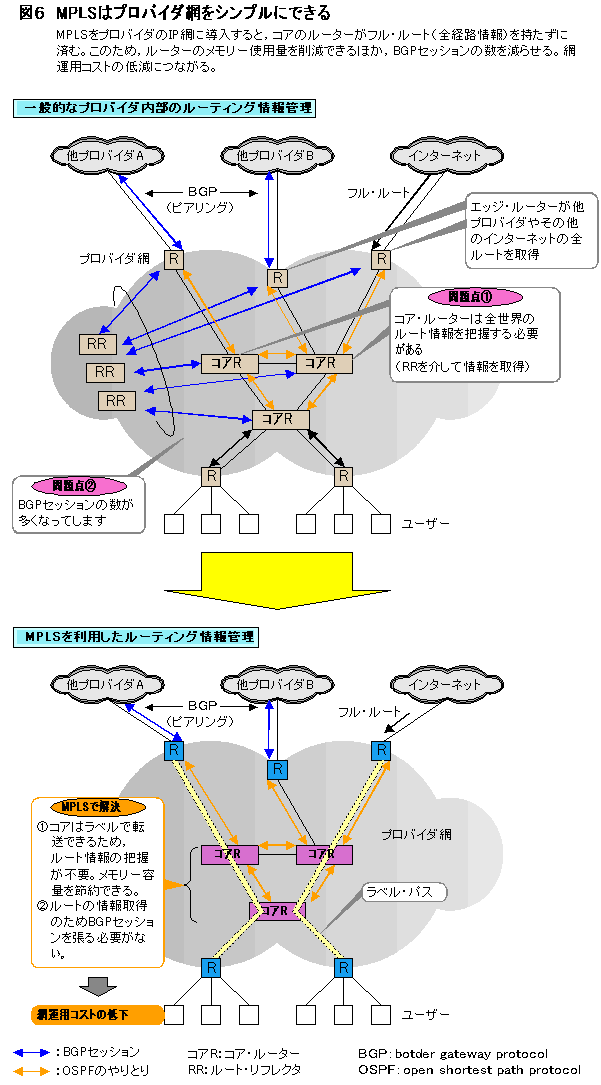

インターネット接続事業者(プロバイダ)がMPLSを導入するメリットはほかにもある。プロバイダ内部のルーター同士で,全世界のインターネット経路情報を持つ必要がなくなる点だ。

通常のプロバイダ網では,コア・ルーターがインターネット上の全経路情報(フル・ルート)を持つ必要がある。他プロバイダから得た経路情報を,すべてルート・リフレクタ(インターネットの全経路情報を転送するサーバー。ルート・リフレクタを使わなければ,すべてのルーター間でBGPセッションをメッシュ上に張らなくてはならない。)を介してコア・ルーターのルーティング・テーブルにコピーする。テーブルに記述されるフル・ルートのエントリ数は6万以上。「これがルーターのメモリーを圧迫する」。結果的に綱コストも高くなってしまうのだ。

MPLSをプロバイダ網に導入すると,コア・ルーターはラベルだけで転送処理できるため,フル・ルートの情報は不要。ルーターのメモリー使用量を削減できるほか,BGPセッションの数を減らせるため,運用管理も格段にシンプルになる(図6)。

図6 MPLSはプロバイダ網をシンプルにできる

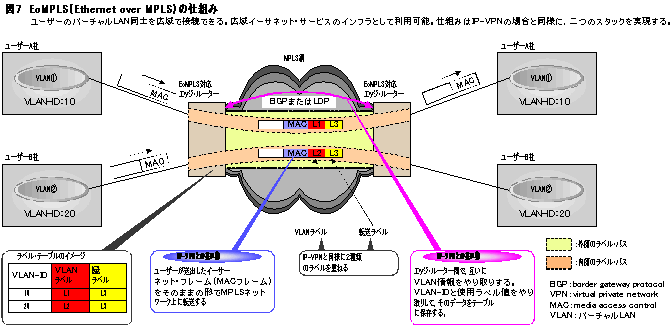

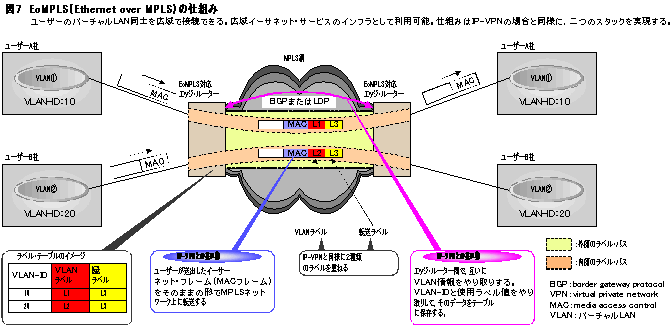

さらに,広域イーサネット・サービスにも,MPLSの適用が始まろうとしている。

同サービスは,LANスイッチのバーチャル(VLAN)機能を使って,企業ユーザーの閉域網を作り出す。ただ,中継のLANスイッチが識別できるVLANの数が,VLANの識別子のビット長制限から4096に限られるため,単一VLANを長距離で活用するのは厳しい。クロスウェイブコミュニケーションズの「広域LANサービス」は長距離でも利用できるが,複数VLAN回線を多重するために,長距離中継部分には高コストなSONET(synchronous optical network。同期光通信網。通信事業者が運用する従来型の時分割多重網。)伝送装置を使っている。

広域イーサネット・サービスの長距離中継部分にMPLSを使うと,SONET伝送装置が不要になるため,低コストで中継網を構築できる。MPLS綱上でイーサネット・フレーム(MACフレーム)を転送できる「Ethernet over MPLS」(EoMPLS)を使用する。

EoMPLSで,離れた場所にあVLAN同士を結び付ける仕組みは,MPLSでIP-VPNの閉域網を構成する仕組みと基本的に同じ。ラベル・スタックを使って,コア転送用のラベルと,VLAN識別用のラベルをイーサネット・フレームに付与する(図7)。

図7 EoMPLS(Ethernet over MPLS)の仕組み

ジュニバーは,既にEoMPLS機能を搭載した通信事業者向け大型ルーター「M160」を出荷済み。シスコも,2001年末までに大型ルーター「Cisco7600OSR」などにEoMPLS機能を搭載する予定だ。EoMPLSは,IETFが「Martini草案」と「Kompella草案」の二つの草案を作成済みである。

NTTコムも,MPLSバックボーンを構築した後に,EoMPLS方式を導入する可能性が十分考えられる。現在は関東地域に限定している広域イーサネット・サービス「e-VLAN」を,全国サービスヘと展開するためにEoMPLSを活用する見込みである。

長距離中継綱だけではない。FTTHサービスにもMPLSは威力を発揮する。

例えば,NTT東西地域会社の地域IP網への適用だ。NTT地域会社は,「フレッツ・シリーズ」のユーザー回線を1本ずつ地域IP綱の中にトンネリングして,上位プロバイダに引き渡している。トンネリング方式はL2TP。ユーザーが送出したPPPフレームを,そのままの形でIPパケットにカプセル化する方法である。

この部分で,L2TPの代わりに,MPLSのパスを利用すれば,スループットの向上が図れる。「L2TPのカプセル化の処理に比べて,MPLSのラベルによる転送処理の方がはるかに負荷が軽く,瞬時に実行できる」からである。

しかも「L2TPの場合,PPPoEクライアントをパソコンにインストールして設定する必要がある。MPLSでは,ユーザーの設定に依存しない」。PPPが持つ認証とプロバイダの切り替え機能は,イーサネットフレームを使ってユーザーを認証する「IEEE802.1X」で代用可能だ。

MPLSを取り巻く状況は進化し続け,MPLSを採用する事業者は増える一方である。現在IETFは,拡張版MPLSとも言える「G-MPLS<(generalized MPLS。MPLSを光クロスコネクト網や,SONET網,時分割多重網で使えるようにした拡張版MPLS)」の標準化を作業中。次世代ネットの姿を占う上でも,MPLSの動向からは目が離せない。

トップページへ